オードリー・タン氏とグレン・ワイル氏共著「PLURALITY」日本語版発売記念イベント(2025.5.10開催)

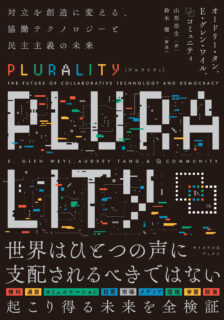

台湾のデジタル大臣として活躍したオードリー・タン氏と、「ラディカルマーケット」の著者として知られる経済学者グレン・ワイル氏が共著した「Plurality: The Future of Collaborative Technology and Democracy」の日本語版「PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来」の発売記念イベントを開催します。

■開催概要

日時:2025年5月10日(土)13時~18時15分 (開場:12時半~)

会場:慶應義塾大学三田キャンパス東館8階ホール

共催:スマートニュースメディア研究所、慶應義塾大学X Dignity センター、Plurality Tokyo、なめら会議

使用言語:日本語・英語

同時通訳:あり

参加対象者:どなたでも(定員120名)

参加費:無料

参加方法:こちらのページからの事前参加申込制(定員に達し次第締め切らせていただきます)

■開催趣旨

本書「PLURALITY」は、テクノロジーがもたらす分断や中央集権化の潮流に対し、多様な価値観が共存し、より建設的な協力関係を築くための新しいビジョン「Plurality(多元性)」を提示します。

この度、本書の日本語版出版を記念し、著者であるオードリー・タン氏、グレン・ワイル氏をはじめ、国内外からPluralityの思想と実践をリードするパイオニア、研究者、政策立案者、起業家、技術者が一堂に会する1dayカンファレンスを開催します。

オンライン合意形成ツールの最前線「Polis」、偽情報対策とユーザー主導モデレーション「Community Notes」、民主的な資金配分メカニズム「Quadratic Funding/Voting」、そして民主主義を進化させる「AI」の可能性まで――。

本カンファレンスでは、『Plurality』で描かれる核心的なテーマを掘り下げ、日本における実践事例や課題、そしてテクノロジーと社会の未来像について、多角的な視点から徹底的に議論します。複雑化する現代社会において、より良い未来を築くための羅針盤となるであろう「Plurality」の世界を、共に探求しませんか?

■登壇者紹介

オードリー・タン(Audrey Tang)

台湾のサイバーアンバサダー。2016年から2024年にかけて台湾初のデジタル大臣、そして世界初のノンバイナリー閣僚を務めた。

14歳の時に正規の学校教育を離れ、独学で勉強を開始。20代には、フリー・オープンソース・ソフトウェアのリーダーとして脚光を浴びる。30代には、世界有数のシビックテック運動のひとつであるg0v(ガブ・ゼロ)の形成に重要な役割を果たし、vTaiwanやJoinといった参加型民主主義プラットフォームの開発を支援した2023年にはTIME誌の「AI分野における最も影響力のある人物」に選出された。著書に『オードリー・タン デジタルとAIの未来を語る』(プレジデント社、2020年)などがある。

E・グレン・ワイル(Eric Glen Weyl)

米マイクロソフト社Microsoft Researchの特別プロジェクトPlural Technology Collaboratoryの創設者兼首席研究員、web3.0分野のシンクタンクRadicalxchange Foundationの創設者、ハーバード大学シニアアドバイザー。プリンストン大学卒、博士(経済学)。

2018年にCoinDeskにより「ブロックチェーンで最も影響力のある10人」、WIREDにより「次の25年の技術を形作る25人」、Bloomberg Businessweekにより「最も影響力のある50人」に選ばれた。

著書に『ラディカル・マーケット 脱・私有財産の世紀: 公正な社会への資本主義と民主主義改革』(エリック・ポズナーとの共著、東洋経済新報社、2018年)がある。

■こんな方におすすめ

・新しい民主主義の形、市民参加のあり方に関心のある方

・Web3、DAO、ブロックチェーン技術の社会実装に関心のある方

・AIが社会や政治に与える影響に関心のある方

・フェイクニュース対策、健全な情報生態系の構築に関心のある方

・シビックテック、デジタル公共財、新しい資金調達手法に関心のある方

・『Plurality』や関連書籍(『Radical Markets』『なめらかな社会とその敵』など)に関心のある方

・政策立案者、研究者、技術者、起業家、学生、市民活動家の方々

■プログラム(暫定版)※随時更新

13:00 – 13:15 オープニング

13:15 – 14:45 セッション 1 Pluralityと学問知の交差点

オードリー・タン、グレン・ワイル、駒村圭吾、宇野重規、鈴木寛、安田洋祐

14:45 – 15:05 休憩

15:05 – 15:45 セッション 2 Polis ― 合意形成の新しいかたち

Polis の仕組み、vTaiwan/世論地図の事例、AI 連携(Polis 2.0)の展望を開発者・実践者が解説。

<論点例>

・Polis はなぜ Plurality の鍵となるのか

・日本での導入障壁と文化的適合

・コメント機能不在は弱点か/AI 代議員の可能性

15:45 – 16:25 セッション 3 偽情報との戦い ― Civic Society ができること

Community Notes、ファクトチェック、Pro-Social Media の最前線を国際比較で議論。

<論点例>

・Community Notes の効果と限界、BirdXplorer の知見

・日本のファクトチェック現場から見える課題

・台湾の国家レベル対策と Plurality 的ガバナンス

・AI 偽情報時代の「Whole-of-Society」アプローチ

16:25 – 16:40 休憩

16:40 – 17:20 セッション 4 民主的資金配分 ― QF/QV の理論と実践

理論提唱者と国内実証チームが、シビル攻撃対策から Deep Funding 構想まで掘り下げる。

<論点例>

・なぜ「二乗」なのか/民主的価値の定量化

・DigDAO・DIG SHIBUYA の成果と課題

・マッチングファンド確保と UX/コミュニティ形成

・QF/QV の応用と発展シナリオ

17:20 – 18:00 セッション 5 AI は民主主義を進化させるか?

AI モデレーション、AI 代議員、開発ガバナンス、倫理を横断。

<論点例>

・Talk to the City・広聴AI:市民の「声」を可視化

・AI 仲介が熟議の質を高める条件

・Polis 2.0 の AI 代議員構想

・AI 開発現場から見た公平性・透明性の実装

・操作リスク・監視社会化への備え

18:00 – 18:15 クロージング