【開催報告レポート】シンポジウム「『情報的健康』を、日本から世界へ ー国際連携によるデジタル空間健全化への駆動ー」(2024年12月21日)

2024年12月21日(土)、慶應義塾大学三田キャンパスにて、「情報的健康」に関する国際シンポジウムが開かれました。テーマは「『情報的健康』を、日本から世界へー国際連携によるデジタル空間健全化への駆動ー」。世界各国の研究者らが招かれ、国際的な共同研究の枠組みへの合意が交わされたほか、国際連携への課題などが議論されました。

(本記事は執筆者の許可の下こちらから転載してあります)

【目次】

■開会挨拶:山本龍彦(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)

■趣旨説明:鈴木雄也(情報的健康プロジェクト事務局)

■基調講演「SNS時代に問われるメディアリテラシー」:古田大輔(日本ファクトチェックセンター編集長)

■特別講演①「情報エコシステムの健全性における現在の課題と公衆衛生の枠組みを活用した対策」:Tina D Purnat(ハーバードT.H.Chan公衆衛生大学院 公衆衛生学博士課程/メンフィス大学公衆衛生学部 客員研究員)

■特別講演②「なめらかな社会と分断社会」:鈴木 健(東京大学特任研究員)

■パネルディスカッション①『情報的健康』ー神経科学・認知科学の視点を踏まえて

■パネルディスカッション②「『情報的健康』の国際連携に向けての課題」

■情報的健康に関する基本学術連携協定への合意

■閉会挨拶:山口 寿一(株式会社読売新聞グループ本社代表取締役社長、慶應義塾大学X Dignityセンター・アドバイザリーボード議長)

<総括>

※本イベントの開催案内ページはこちら

■開会挨拶:山本龍彦(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)

慶應義塾大学 X Dignityセンターが主催した本シンポジウム。センターの共同代表であり、かつ情報的健康プロジェクトの共同代表である山本龍彦教授より、開会挨拶が行われた。趣旨は以下の通り。

・「アテンションエコノミー」と呼ばれる支配的ビジネスモデルのもと、私たちは刺激的なコンテンツを、さらには今やその作り手が人間かAIかさえわからないものを、ときに過食症的に暴食している

・こうした情報摂取行動は、偽誤情報などへの耐性を低下させ、自己実現や尊厳のある自分らしい生き方、さらには民主主義をも危険にさらしているのではないか?ーこのような問題意識から、本プロジェクトではさまざ情報発信をしてきた

・2024年は偽誤情報をはじめとした有害情報が、私たちの生命財産、そして民主主義にリアルな影響を与え始めた年であり、対策は急務と言える

・一方で、偽誤情報だけを法律で規制・削除するようなピンポイントな規制の議論をしている間に、中毒的な情報摂取により心を病む子供たちは増加し、 分断は進み、民主主義の衰退というのは着実に進行していく

・情報的健康のコンセプトは、 過剰な法規制を抑止し、その問題の本質、エコシステムに直接的に迫るアプローチという点で、今こそ必要と言えるのではないか

・本シンポジウムでは、このコンセプトの課題や可能性をグローバルな視点で語り合い、新たな情報リテラシーの構築を日本から世界に向けて発信していく手がかりとしたい

山本龍彦教授(慶應義塾大学大学院法務研究科)

■趣旨説明:鈴木雄也(情報的健康プロジェクト事務局)

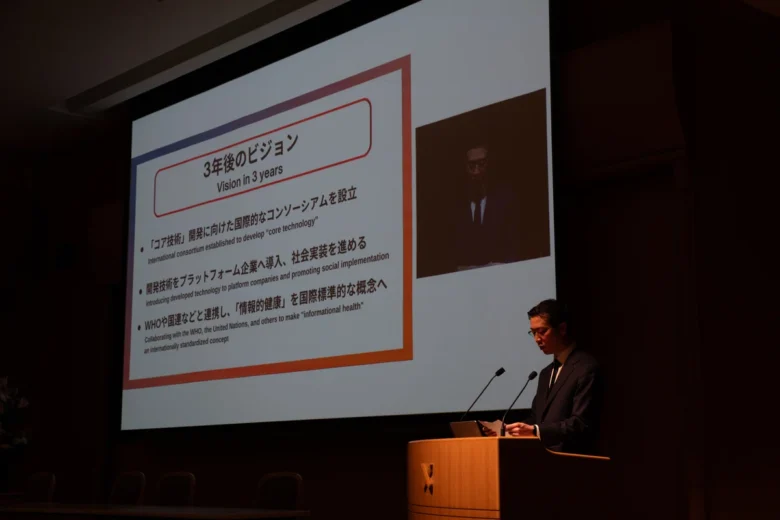

続いて情報的健康プロジェクト事務局より、シンポジウムの趣旨や、プロジェクトの背景・ビジョンについて説明した。

・「情報的健康」とは、食事を摂取することと情報を摂取することが、実はとてもよく似ているのではないかという考え方をベースとする

・「情報的健康プロジェクト」では、気づかぬうちに偏食や暴飲暴食をさせられているという人が数多くいる現状に対し、明日から情報的健康を望む人なら誰でも簡単にそれがかなえられる環境を整えたいと、さまざまな活動に取り組んでいる

・本シンポジウムは国際展開に向けた大きな一歩。世界各国の研究者の方々との共同研究の枠組みを構築し、世界的な取り組みを推進していく

・3年後のビジョン

①「コア技術」開発に向けた国際的なコンソーシアムを設立

②開発技術をプラットフォーム企業へ導入、社会実装を進める

③WHOや国連などと連携し、「情報的健康」を国際標準的な概念へ

- 鈴木 雄也(情報的健康プロジェクト事務局)

■基調講演「SNS時代に問われるメディアリテラシー」:古田大輔(日本ファクトチェックセンター編集長)

続いて、日本ファクトチェックセンターの古田編集長による基調講演がおこなわれた。趣旨は以下の通り。

・日本ファクトチェックセンターと国際大学グロコムによる共同調査で、

「ほぼ全ての人が何らかの偽誤情報を見聞きしている」

「偽・誤情報を見て『正しい』と答える人は 5割超」

「偽・誤情報を拡散した人の割合が、10〜20代では20%以上」

といった結果が得られた・情報を個別に検証していればいいという状況ではない。だからこそ、情報の摂取行動そのものを考える必要があり、その一助としてリテラシー教育を進める必要がある

・フェイクニュースや誤情報の拡散について、人々は、興味深い情報や自分の考えを裏付ける情報であれば、「善意」から拡散しがちだという調査結果も。拡散を助長する要因としては確証バイアスというものがある。自分と合致する情報ばかりを信じがちである

・この確証バイアスがアテンションエコノミーと相まって、本人も気づかないうちに摂取できなくなってしまうという、まさに情報的不健康な状況に陥りがちである

・日本の現状として、フィルターバブルやエコーチェンバーといった用語の認知度が、他の国と比べて低いこと。また、情報を批判的に評価するクリティカルシンキング能力が低いこと。さらに情報の真偽を検証するファクトチェックの方法を知らない人が多いといった課題がある

・具体的なファクトチェックの方法として、検索方法や画像検証ツール、動画検証ツールなどを学んだり、学校教育や社会全体でメディアリテラシー教育を推進したりすることが重要

・ファクトチェックは問題の対策の一つにしか過ぎない。メディアリテラシー教育も、情報的健康のテクノロジー分野、ルール設定含め、様々なマルチステークホルダーがそれぞれの分野で対策を考えていく必要がある

- 日本ファクトチェックセンター・古田大輔編集長

■特別講演①「情報エコシステムの健全性における現在の課題と公衆衛生の枠組みを活用した対策」:Tina D Purnat(ハーバードT.H.Chan公衆衛生大学院 公衆衛生学博士課程/メンフィス大学公衆衛生学部 客員研究員)

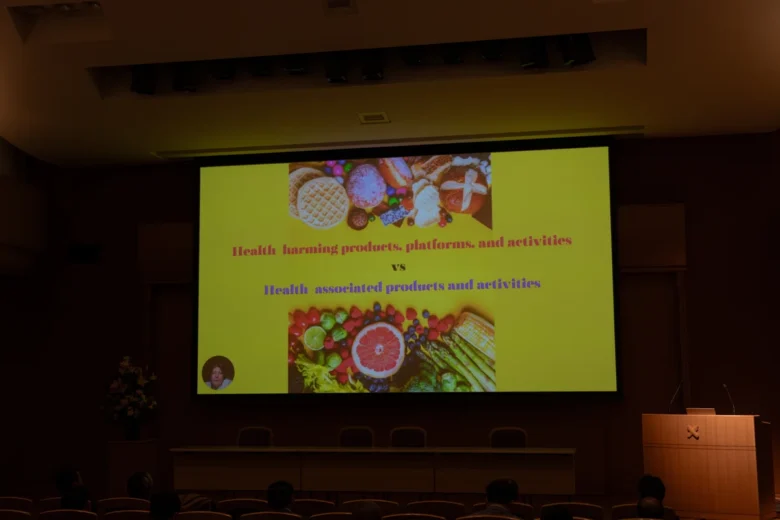

本シンポジウムにおける「特別講演①」として、公衆衛生の専門家としてティナ・プルナットさんにご講演いただいた。講演の要点は以下の通り。

・「情報エコシステム」は社会的に構築されるものであり、社会的文脈や人間関係、規範が重要な要素。一方、「公衆衛生」はエビデンスに基づく分野であり、複雑な社会や集団レベルの動態を改善することを目指す。本講演では、情報エコシステムの現状と、公衆衛生がどのように課題に対応できるかを探る

・情報を理解するために比喩を多用するが、比喩に依存しすぎることで生じる「問題の単純化」には注意が必要。例えばCOVID-19に関連して「ウイルス的な拡散」という表現が使われるが、誤情報の出所に焦点を当てがちである。この考え方は、誤情報を排除することやコンテンツ削除を解決策と誤認させる可能性があり、言論の自由が脅かされ、監視の強化が進むことが懸念される

・加えて、「健康的な消費習慣」という比喩も使われるが、個人の情報消費行動に重きを置くことで、問題の責任が個人に押しつけられる危険が存在。デジタルリテラシーや科学的知識の重要性が強調されるが、これだけでは誤情報の拡散を抑えられない。「情報衛生」に関する比喩も人気だが、ファクトチェックだけを重視すると、情報共有や感情の重要性を見落としがち

・重要な事実は、人間が事実よりも感情に基づいて行動するということ。テクノロジー業界はこれに対して責任を持つべきだが、その期待は必ずしも実現されていない

・さらに、国境を越えた情報の性質と規制の必要性についても再考が求められる。情報は国境を超えて広がるが、規制する法律は各国で異なる

・総じて、情報エコシステムのガバナンスや統合的な戦略が必要である。広範な戦略で低品質な情報や誤情報に対処し、商業的要因が健康に与える影響も無視できない。特に、健康に害を及ぼす製品やプラットフォームに対して、集団の健康や人権を優先することが重要

・情報エコシステムの「健康」を維持するには、商業的利益と人々の利益をバランスをとることが求められる。大規模なグローバル企業がもたらす影響に対抗するためには、国際的な枠組みや規制の必要性があり、断片的な対応では不十分。企業に責任を持たせつつ、コミュニティや公共に利益を還元する方法が今後の課題と言える

- ハーバードT.H.Chan公衆衛生大学院 公衆衛生学博士課程/メンフィス大学公衆衛生学部・Tina D Purnat客員研究員

■特別講演②「なめらかな社会と分断社会」:鈴木 健(東京大学特任研究員)

「特別講演②」として、東京大学特任研究員であり、 スマートニュース株式会社代表取締役会長の鈴木健氏に、なめらかな社会と分断社会というテーマでお話しいただいた。

*背景として「情報的健康」の考え方は、 鈴木氏が創業したスマートニュースの社内研究会を一つのきっかけとして生まれ、ここまで発展してきた経緯がある。

・2012年にスマートニュースを創業し、現在は会長を務める。また、「なめらかな社会とその敵」という本を同時期に出版。本日は出版から10年を経て、情報空間と民主主義社会の変遷、分断を乗り越えるために必要な要素を考える

・研究の歴史を振り返ると、基本的な構想は2000年頃に始まる。最初に書いたのは「ネットコミュニティ通貨の玉手箱」に関する論文。その後、なめらかな社会を実現する仕組みを考え続けた。そして約13年かけて「なめらかな社会とその敵」にまとめた。この本が多くの人に読まれ、文庫版としても9年後に出版

・この10年間、スマートニュースに注力する一方、世の中の変化にも目を向けてきた。特にテクノロジーの急展開やアメリカの分断に直面し、多くのことを考えさせられた。そもそもなめらかな社会の必要性を感じた理由は、複雑な世界をどう生きるのかという問い。歴史的に社会制度を通じて解決を試みてきた課題でもある

・幼少期にベルリンの壁崩壊を目の当たりにした経験が、この問いのきっかけ。壁は物理的だけでなく、社会的な壁でもある。なめらかな社会とは何か、その一つの視点はインターネットによるフラットな社会。しかし、実際には分断が進行している現実がある。これをどう解決すべきか

・社会をモデルとして捉えると、フラットな社会、ステップ関数的な社会、滑らかな社会の三つのパターンがある。フラットは均質な社会、ステップは壁で区切られた社会、滑らかはその中間。現状は分断が進んでおり、後者に近づいている。しかし、なめらかな社会を実現するためには、本質的な問いを持ち続ける必要がある

・世界はお互いに結びついた関係性の網で成り立ち、その中でどう共存するかが重要。人々は単細胞生物としての一面と、多細胞生物としての意識を持つ二面性があり、この複雑さを物語っている。この背景から、分断の現実を「直視」することが非常に重要と言える

・アメリカの現状は、たとえ党派的な考えの異なる人が大統領になっても、それが国家にとって助けになるかは疑問。都市部と田舎の間には大きな溝があり、見えないお互いの生活実態。この状況は、リベラルなエコチャンバーの中にいる私たちには認識しづらいものである

・経済がグローバル化し、地方で苦しむ人が増えたことで政治的分断が発生しているのが現実。そこで「ネガティブリテラシー」の概念が提唱されはじめている。「情報を選ぶ力」が私たちには求められるようになった

・「情報的健康」がリベラルな押し付けにならないよう注意が必要。社会の現実を反映した議論の継続が大切。情報環境は常に動いており、急速なテクノロジーの変化にも柔軟に対処することが不可欠

・学術界、メディア界ともに、自分たちさえもエコーチェンバーの中にいることを自覚した上で、 「書を捨て、町に出よ」「できれば都市部ではなく田舎に出よ」ということをお伝えしたい

東京大学・鈴木健特任研究員

■パネルディスカッション①『情報的健康』ー神経科学・認知科学の視点を踏まえて

〈モデレーター〉

山本 龍彦(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)

〈パネリスト〉

牛場 潤一(慶應義塾大学理工学部教授)

徳永 聡子(慶應義塾大学文学部教授)

小久保 智淳(東京大学大学院情報学環助教、KGRI 客員所員)

山本 このパネルディスカッションでは、人間とマシーンの境界がクロスする状況の中、人間の尊厳(dignity)はどうあるべきかを領域横断的に研究するセンターであるX Dignityセンタ一として、異なる学問の視点から見た「情報的健康」の見え方や課題、解決法、アプローチを語り合うことで議論を深めることを目的としています。まずは牛場さんから、特に脳神経科学から見た今の問題状況、研究のアプローチについてお話をお願いします。

牛場 神経科学に基づいた脳の可塑性と社会病理について研究しています。また科学的な観点からSNSと人間の関係に関心があり、本センターでの活動を通じて、さまざまな学部の学生と企業研究者と協力し、研究を深めていきたいと考えています。 特にSNSのアルゴリズムが人間の感情や意見をどのように操作するかを研究していく中で、思考や感情は必ずしも意識的で堅固なものではないということ。脳の特定の情報処理システムがSNSのアルゴリズムと相性が悪いということも示唆されています。多様な人々の反応の「理解」が進むことで、SNSを用いたコミュニケーションの問題を解決する手助けになることを目指しています。

山本 小久保さんからもお願いします。

小久保 SNSや認知バイアスがもたらす様々な現象によって、フェイクニュースの蔓延や社会の分断が生じているとの指摘があります。私の現在の問題意識は、憲法学でブラックボックスとされてきた”心”を認知の過程として捉え、SNSや情報技術がどのように影響を与えているかを議論する必要性です。そこで注目しているのが「Cognitive Liberty(認知過程の自由)」と呼ばれる概念です。これにより、人間を情報処理のシステムとして捉え直し、認知の過程について自由の名の下に守るべき範囲を策定できるのではないかと考えています。 このアプローチによって、私たちが従来の自由や権利の枠組みを再構築し、SNSや情報技術について議論する際に、より明確に問題点や超えてはならないレッドラインを把握できるようになります。今後、この研究をさらに深めていきたいと思います。

山本 イングランド中世文学をご専攻されている徳永さんからお願いいたします。

徳永 「情報的健康」という新たなテーマについて考えた際、特に食のアナロジーが興味深いと感じます。英語単語の起源をたどってみると、中世の英語作品では「味わう」という言葉が頻出します。この「味わう」という行為は、単なる感覚的体験を超えて、知識獲得に至る過程を示唆しているわけです。中世の時代にも、書物を読む行為は「反芻」と表現されており、知識の吸収がどのように行われていたかを考察する重要な鍵となります。時代が変化する中で、AI時代に対する問いとして、今年のオックスフォード辞典の選定した言葉「ブレインロット」の意義も考えさせられます。議論を通じて、文学や歴史の中での「情報」の意味とその変化について更なる理解を深める機会になることを期待しています。

山本 お三方ありがとうございます。「食」のアナロジーについての議論が進む中、その単純さに疑問を持つ声や批判も出てきました。それに対して我々は真摯に受け止め、違いを理解した上で慎重に議論しなければいけません。今後、さらに分野横断的に「クロス」してこのテーマに関する解像度を高めていきたいと考えています。

■パネルディスカッション②「『情報的健康』の国際連携に向けての課題」

〈モデレーター〉

水谷 瑛嗣郎(関西大学社会学部メディア専攻准教授)

〈パネリスト〉

鳥海 不二夫(東京大学大学院工学系研究科教授)

Tina D Purnat(ハーバードT.H.Chan公衆衛生大学院公衆衛生学博士課程/メンフィス大学公衆衛生学部 客員研究員)

Thitirat Thipsamritkul(タマサート大学法学部講師(国際法センター、日本法研究センター))

水嶋 一憲(大阪産業大学経済学部国際経済学科教授)

鍛治本 正人(香港大学ジャーナリズム・メディア研究センター 教授)

水谷 本パネルディスカッションでは、情報的健康プロジェクトが国際展開する際の課題、特にデジタルダイエットや情報の偏食といった概念について考慮すべきことは何か。地域ごとの法律や文化の違い、表現の自由、民主主義の理解に基づいて、どのようにグローバルに展開していくかなど、多角的な視点から意見交換したいと考えています。お一人ずつ自己紹介をお願いします。

左から水谷准教授、鍛治本教授、水嶋教授、Thitirat講師、鳥海教授

Thitirat 私の研究分野は個人データ保護、表現の自由、そしてインターネットガバナンスです。これまで人権擁護は主に政府、国家政府、国連などの国際機関を通じて行われてきました。しかし今日ではビッグテックやデジタルプラットフォームの影響が大きく、アムネスティなどの国際人権団体も、こうしたプラットフォームに対処したり、人権を擁護したりする必要があることがわかっています。「情報健康プロジェクト」は新しい物語の構築です。政府、企業、メディア、教育機関、市民社会の間で協力することが非常に重要です。

水嶋 私は、インターネット以降のメディア環境の変容とグローバル資本主義の動態との関連について研究しています。インターネットはその登場当初、啓蒙の「夢」を具現化するものと見なされていました。しかし、ソーシャルメディアとアテンションエコノミーの影響により、噂や陰謀論の拡散を助長する道具へと転化してしまいました。その結果、情報流通は増加する一方で、共有された意味や物語は衰退し、社会の基盤が崩壊していくという逆説的な状況が生じています。つまり、情報が増えることで知識が失われ、コミュニケーションが増えることで社会的な紐帯が崩れるという深刻な問題が発生しているのです。このような状況の中、「情報的健康プロジェクト」の発足は、きわめて重要な意義を持つと考えています。

鍛治本 私はアジアにおけるニュースリテラシー・教育、誤情報のエコシステム研究を専門としています。「情報的健康」のようなアナロジー、概念自体は新しいものではありません。 重要なのは、健全な情報エコシステムがどのようなものであるべきかについて、広範なコンセンサスを得るということだと思います。私たちは皆、ヘイトスピーチが減らされるべきであることに同意します。 したがって、私たちはすでにその点もおけるコンセンサスは得られているということです。実際の問題は、どうやってそこに到達するかということ。現時点では、私たちは美味しい料理がどのようなものかを知っていると思いますが、キッチンには非常に多くのシェフがいます。そのキッチンをどのように制御すればよいのでしょうか?それが今日議論できると思うことの一つです。

鳥海 「情報的健康プロジェクト」の共同代表として、今回のシンポジウムを開催できたことを大変嬉しく思います。 日本では、これまでマスメディアへの信頼が非常に高かったため、私たちは正しい情報が伝えられているという前提で情報を受け取っていました。しかし、現在はソーシャルメディアに真偽不明な情報が多く存在しており、私たちはそうした情報に対する備えが不十分です。この新しい情報空間に適応するためには、自身の健康を考えるように、何を信じ、どのように情報を取捨選択するかを真剣に考える必要があります。

水谷 ありがとうございます。まずは先ほど講演をいただいたTinaさんにお伺いしたいのですが、 情報空間に関するグローバルな状況をどのように評価されているか、お考えを聞かせていただければと思います。

Tina 情報エコシステムにおける商業的利益や権力の不均衡に対処するためには、国境を越えたガバナンスと説明責任が必要です。これについては、私のプレゼンテーションの最後で言及しました。しかし、これは誰か特定の人だけの役割ではないと思います。国連の勧告は、国連システムのコミュニケーションの強化に焦点を当てていますが、その広範な役割については触れられていません。 重要な枠組みではありますが、グローバル情報エコシステムにおける力の非対称性を忘れてはなりません。国連は、商業行為者や他の情報エコシステム参加者を直接制御することは難しいですが、招集者としての役割を果たすことができます。未来の方向性を考えるには、多国間主義の中で、官民のパートナーシップにおける新たなステップが重要です。もっと大胆で想像力豊かな責任の枠組みが求められていますし、これらは健全で公平な情報の流れを促進するためには必要なことです。

水谷 情報的健康プロジェクトでは「構造的な部分」に視点を置いています。その構造の一端を担っているのがオンラインプラットフォーム企業。水嶋先生、「プラットフォーム資本主義」について詳しくお話しいただけますか。

水嶋 現代資本主義はプラットフォーム資本主義と呼ばれる新たな段階に突入しています。この資本主義の下では、労働そのものの自動化よりもマネジメントの自動化が進んでおり、その結果として、不安定な雇用や副業の増加が顕著となっています。例えば、ウーバーのようなライドシェアサービスでは、ドライバーを個人事業主として扱い、労働者としての基本的権利が認められていない点が問題視されています。こうしたフレキシブルな働き方は、新自由主義的資本主義の重要な要素にほかなりません。しかし、現在ではそれが、マッチング機能やアルゴリズムを通じてプラットフォームへの依存を強め、取引を通じてデータとレント(手数料や使用料)を採取する仕組みに組み込まれているのです。この構造は「テクノ封建制」とも関連するものですが、こうした現代の封建主義は、以前の主従関係に代わって、プラットフォームによる生活の全面的な捕獲とそれへの服属を基盤としています。またその結果、少数の支配階級がプラットフォームをコントロールし、大多数のユーザーとの間に非対称的な関係が生じるとともに、格差が拡大していくことになります。ウーバーの事例は、労働のフレキシビリティとプラットフォームへの服属が密接に関連していることを示しており、こうした事態は、従来の新自由主義から新たな形の封建主義への移行を示す兆候とも考えられます。このような状況に対処するためには、単に巨大企業によるプラットフォームの独占を規制するだけではなく、それらを公益事業やコモンズへと転換していくための創造的な想像力を取り戻すことが求められているのではないでしょうか。

水谷 ソーシャルメディアを研究している私としても、プラットフォームの動向とは共通点が非常に多いなと感じます。 実はソーシャルメディアでも途上国の若者たちが残虐動画をチェックして削除するなど、空間を綺麗にしている労働者がいる。 また、アルゴリズムが行っているのはマネジメントでもあるという類似性についても、重要な指摘だと思いました。情報的健康プロジェクトの提唱者である鳥海先生にご意見伺えますか?

鳥海 プラットフォームにおける封建主義的な側面は非常に顕著であり、最近のソーシャルメディアのリーダーの変化がその影響を実感させます。特にソーシャルメディアにおいては本来オープンであるべき情報が制約されているのが大きな問題です。研究者がこのデータを手に入れることができれば、プラットフォームの運営や利用者からの搾取の実態を明らかにし、対策を見出すことができますが、TikTokなどはデータの公開がほとんどなく、内部で何が起きているのか不透明であり、その中で強力なレコメンドシステムがユーザーのアテンションを引く戦略を取っている。こうしたデジタルプラットフォームに対して、国や国際機関が、例えばデータの透性を確保するよう何らかの制限をかけるというのも1つの手法だと思いました。

水谷 ありがとうございます。プラットフォーマーへの対応が大きな課題となる中、どうすべきかという議論の延長にこの「情報的健康プロジェクト」があるわけですが、この国際展開にあたり地域ごとの文化や制度の違いをどのように考えるべきかという点について、Thitirat先生にご意見お伺いしたいと思います。

Thitirat まず申し上げたいのは、このパネルメンバーによる準備室での会話の中で、水谷先生が「“偏食” の英語の正しい翻訳は何か?」と尋ね、その翻訳者の方々が「栄養失調?」「大食い?」などと議論になったのが象徴的です。要するに「偏食」の概念は日本では一般的ですが、タイ語での適切な表現を見つけるのは難しいわけです。また「栄養失調」が地域ごとに異なる文脈でどう表現されるかを考える必要性もあります。こうした文化の違いを考えるのは初めてのチャレンジでもあり、「情報健康」についてより踏み込んで考えるきっかけとなりました。多くの国では、ジャンクフードには罪悪感が伴う一方、健康的な食生活を送る人々は時々この食べ物を楽しむ権利を持つとされています。これは、ソーシャルメディアやインターネット上の刺激的なコンテンツとも類似しており、私たちも感謝する瞬間がありますよね。 その反面、刺激的なコンテンツに惹かれることが脳にとって有害であり、精神的健康にも悪影響を与える可能性があることが懸念されています。したがって、「バランスの取れた食事とは何か」を理解することが非常に重要です。タイにおいては、食の多様性が近年まで重要視されていなかった状況があります。このような食文化の多様性や異なる意見を受け入れる姿勢も重要ですが、それは必ずしも容易ではありません。結論として、食や情報の多様性を認識する能力は生まれつきではないため、教育を通じて学ぶ必要があということ。またTinaさんの講演から、情報健康の概念は個人に焦点を当てやすいというリスクへの指摘がありました。これにより誤解が生じ、「自分自身を修正せよ」という罠に陥る可能性があるわけです。情報的健康に関する教育や啓発の必要性。そして個人としての対策だけではなく、より広い視点からの問題解決策が求められます。

水谷 Thitirat先生のお話から、早くも「情報的健康」を国際展開していく上での課題が見えてきました。 タイの食文化の話は非常に興味深かったのですが、香港大学にお勤めの鍛治本先生からもお考えをお聞かせいただけますか?

鍛治本 良い情報と悪い情報を科学的に証明することは容易ではありません。例えば、ビタミンCは免疫力の向上に寄与し、カルシウムは骨の強度を増加させますが、何が良い情報か悪い情報かの基準設定は難しいのです。 例えば権威主義的な国などでは、公衆衛生に関する良し悪しの定義が政府の方針により大きく異なります。 「情報的健康」の概念は、日本などにおける「栄養教育」の成功事例から派生したものであり、行動の変化には個人よりも集団の協力が必要であることを示しています。

水谷 良い情報と悪い情報をどのように分けるのか、これは国によっても大きく違うのではないかという重要なご指摘ですね。 鳥海先生のお考えはいかがですか。

鳥海 情報的健康という概念は、私たち日本のグループによって考案され、文化的な背景や教育を基盤にして形成されたものであるという点を再認識させられました。この考えは、「食育」がうまく機能している日本の事例を参考とし、情報に転換することで情報空間の質を向上させられる可能性があるというものです。このアプローチはアナロジーであって、すべての国や状況に同じように適用すべきものだとは考えていません。 またThitiratさんの指摘にもあったように、「個人の責任」に焦点を当てられるリスクがありますが、一方で食育を受けている日本人が、それを応用することで情報に関する知識・理解を深めるのに役立つというメリットも考えるべきです。フィルターバブルやエコーチェンバーの認識率が日本において低いことが一因となり、情報空間に多くの人が自分の立ち位置を理解できていない状況があります。こうした状況を踏まえると、「健康診断」や「人間ドック」の制度が日本の企業に設けられているように、政府が健康に関する情報を提供し、食品表示法のカロリーやアレルゲンの表示といった基準を設けることで、情報的健康をサポートできる可能性があります。情報的健康の概念はまだ発展途上であり、具体的に「どのような状態が健康であるか」については、少数のモデルケースに絞り込むことができるという見通しがあります。そのモデルケースをもとに、必要な施策や規制を提言・実施することが可能となるのでないと考えています。

水谷 ここまでの議論で「健康」の概念自体が、国によって様々な捉えられ方をするという問題が浮かび上がってきています。私たちは「情報的健康」について、「民主主義社会の基盤である情報環境において、一人一人が自分たちが望む健康が満たされた状態」と定義していて、健康の概念をWHOの検証から参考にしているところがあります。ここでTinaさんにお伺いしたいのですが、公衆衛生の観点から疑問点、懸念点はありますでしょうか。

Tina 私たちの栄養と食事に関する議論は、公衆衛生や個人の教育にも関連しており、栄養についての理解を深めることが重要です。栄養学の分野では、健康的な食べ物の定義において、文化の違いが影響するものの、一部の概念はより普遍的に理解されやすい傾向があります。しかし、栄養に関連する構造的な課題も存在しており、例えば、同じブランドのベビーフードが販売国によって異なる成分を含むことが問題視されています。 WHOの研究によると、食品のラベルを通じて、世界中のさまざまな国でのベビーフードの成分に関する情報が収集されました。この調査から、糖分や脂肪の含有量に関して基準が厳格な国とそうでない国との違いが明らかになったことは興味深いところです。これは子供の発育において深刻な影響を与える可能性があります。 WHOの健康に関する定義は、身体的、精神的、社会的な側面を含んでおり、健康についての考え方は単なる生理的な状態ではなく、総合的な理解が求められています。したがって、「情報」そのものだけでなく、「情報」がどのように形成され、拡散され、その結果として人々がどのように行動するのかという仕組み全体を考慮することが大切です。情報エコシステムがどのように機能すれば、ウェルビーイングな経済が形成されるのかを再考することが求められているのではないでしょうか。

水谷 情報的健康プロジェクトでは、リテラシーや他のプラットフォームに対する働きかけを強化し、実現を目指しています。また、政府の役割も重要であると認識されています。一方で、世界ではさまざまな形で規制の議論が進んでいる背景を踏まえ、今後、どのようにこれらの課題を乗り越えていくべきか、Thitirat先生の見解を伺いたいと思います。

Thitirat 情報的健康の重要性を広める上で、政府への働きかけは重要ですが、一方で政府による介入は表現の自由や情報への権利を制限するリスクがあるため、慎重な姿勢が求められます。特に非民主主義国や権威主義国では、「自由」の尊重が十分確立されていないため注意が必要です。 プラットフォームの規制やガバナンスについては、タイなどでは政府の強制力に対する義務を記述する際に多くの困難が生じています。 このような政府の執行力のチェックとバランスを保つことは容易ではありません。実際には多くの国で民主主義制度が効果的に機能していないため、情報健康やデジタルプラットフォームに対する解決策に関して一律のアプローチは持ち得ません。 ペアレンタルコントロールの設定が異なる家庭環境に適用される場合、その効果は国ごとに異なることを理解する必要があります。

水谷 政府の規制について、異なる国で同様の規制を導入する際のリスクに対する注意が必要であるという指摘がなされました。水嶋先生は、政府による規制以外の解決策として、例えばプラットフォーム協同組合のようなアプローチの可能性はあるとお考えですか?

水嶋 ユーザー(組合員)の民主的ガバナンスに基づくプラットフォーム協同組合は、巨大プラットフォーム企業への抵抗形態として重要な可能性を有していると思います。でも、日本ではそのような試みがまだほとんど見られません。そこで、ここでは少し視点を変え、特にChatGPTの登場以降に顕著となった動向に着目してお話しします。近年、Google、Amazon、アリババ、Tencentといった企業は、AIスタートアップ企業との戦略的協力を加速させ、インフラ権力と知的権力の独占を目指しています。これらの企業は、単なるテクノロジー企業ではなく、幅広い産業を横断的に支配する「複合企業体(コングロマリット)」にほかなりません。しかし、反トラスト法の観点では特定の市場における企業規模が問題視される一方で、複数の市場をまたぐ企業の規模については十分な懸念が示されていないのが現状です。しかもこれらの企業は、医療、金融、軍事などの重要な分野にも進出し、社会的および地政学的に大きな影響を及ぼしています。このような状況に対して、国家や政府、他の主体はどのように対応すべきかという難問が浮かび上がります。最近発表された政策提言書では、「デジタル主権を取り戻す」ための方向性が示されています。そこでは、特定の国や企業の影響力を排除し、持続可能で民主的なデジタルインフラや多国間機関を、エコロジカルな国際主義に基づいて構築するための枠組みの設計が提案されているのです。この実現への道は決して容易なものではありませんが、市民が自らのデジタル権利を守り、公共技術のガバナンスに参加するための知識とスキルを育む公共教育プログラムの開発が、その第一歩となると期待されます。

水谷 政府によるアプローチと、非政府的なアプローチの両面が示されたことは重要な点です。最後に皆さんからお一言ずつ、お願いします。

Tina 「情報的健康」は複雑で重要なテーマ。議論を重ねることで、誰もがこれに同意することも可能だと思います。今後は情報エコシステムの議論に加え、「品質」についても考える必要があります。人々に教育すべき「質」とは何でしょうか。またお会いしましょう。

水嶋 このパネルでは、プラットフォーム資本主義を乗り越えていく上で貴重な示唆をいただきました。一つ一つ粘り強く分析していく、そのための勇気を皆さんからいただきました。しかし物理的にお腹が空いてきて、なんか栄養が足りない気がしています(笑)

鍛治本 水嶋教授が提唱された国際組織に関するお話が興味深かったです。これはとても難しいテーマ。政府から独立した政府間組織が必要であるということには同意しますが、現状ではどこにも存在しません。ICANNなどがアテンションエコノミーを制御できないことは明白です。 もしかしたらビジネスと人権の枠組みが有効かもしれないとも感じた次第です。

Thitirat 一部の国ではすでにプラットフォームを規制しつつあり、コンテンツも規制する傾向にありますが、それは日本のような民主主義社会では間違ったやり方だとも思います。 たとえヘイトスピーチを規制し、ソーシャルメディアから削除したとしても、ヘイトが消えるわけではありません。規制する場合、私たちがしなければならないのは、プラットフォームがヘイトスピーチを収益化する方法を規制することです。そのようなコンテンツを投稿するユーザーは、お金を稼いではいけないと私は思います。

鳥海 非常に深い議論ができました。特にこの問題の複雑さと、各国の状況の違いを考えると、おそらく今後もコンフリクトが多々起きるでしょう。しかし、そもそも全ての人々にとってコンフリクトがない理想的な社会、あるいは情報空間が実現できるのかと言われると、なかなか難しいと思います。そういう意味では、情報空間においての情報的健康というのが、必ずしも1つに決まるわけではありません。ただ、少なくとも「不健康な状態は避けたい」というところはコンセンサスとして一致していると考えれば…動きながら、形を変えながら、情報的不健康を避ける方向性で、国際機関、民間、政府等と連携・議論し続けていく必要はあるのではないでしょうか。

■情報的健康に関する基本学術連携協定への合意

シンポジウムの最後に、「情報的健康に関する国際研究連携に向けた合意」が取り交わされた。この合意は日本に加え、以下のアメリカ、フランス、ポーランド、 タイ、そして香港の6カ国の研究者や研究機関が参加した。

<以下、合意に署名した研究者>

山本 龍彦(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)

水嶋 一憲(大阪産業大学経済学部国際経済学科教授)

鍛治本 正人(香港大学ジャーナリズム・メディア研究センター教授)

Dongsheng Zang(ワシントン大学)

Katarzyna Kubuj(ポーランド科学アカデミーフランス・ポーランド法思想研究センター)

Caroline Lequesne(コートダジュール大学)

Thitirat Thipsamritkul(タマサート大学法学部講師(国際法センター、日本法研究センター))

「情報的健康プロジェクト」にとって初の国際連携ネットワーク構築に向けた枠組みとして、国境を越えて議論を進め、国際的な連携や協力を積極的に展開していくことが確認された。本合意における主な連携内容は以下の5つ。

1.デジタルリテラシーに関する研究の推進

2.アテンションエコノミー及び語情報に関する議論の促進

3.専門知識及びリソースの相互共有

4.研究者間の連携の強化

5.国際的なワークショップ及びシンポジウムの開催

その後、プロジェクトの共同代表である山本・鳥海両教授より挨拶が行われた。趣旨は下記の通り。

山本 情報的健康のコンセプトは、これまではこの考え方を支持する同質性を持ったメンバーで検討してきたところもあり、エコーチェンバーの中にもしかしたらいたのかもしれない。本日はさまざまな分野の方から、特にグローバルな視点をいただき、その課題が見えてきた。他方、これだけの議論が生まれるのは、やはりこのコンセプトがグローバルな対話プラットフォームとして有用性を持つのではないか。また日本発の新しいリテラシー構築につながるのではないか、という期待を抱かせてくれた。今後、国際的な研究連携ネットワークにおける連携を深めながら、議論をさらに深めていきたい。

鳥海 今回このような形で国際連携をスタートできたことは非常に大きなこと。現在の情報空間をめぐる様々な問題は、やはりアテンションエコノミーというのが大きなキーワード。今後アテンションエコノミーをやめて次の経済圏を構築する、あるいは新しい社会をつくっていくというのは非常に難しい。プロジェクトがスタートした2020年の情報空間のあり方と現在の情報空間のあり方もまた大きく変わってきている。今回の国際連携が、世界的な動きとしての第一歩になるのではないかと期待している。

■閉会挨拶:山口 寿一(株式会社読売新聞グループ本社代表取締役社長、慶應義塾大学X Dignityセンター・アドバイザリーボード議長)

シンポジウム閉会挨拶として、X Dignityセンターのアドバイザリーボード議長である読売新聞代表取締役社長・山口様にご登壇いただいた。山口社長は、現代社会が抱える情報過多と社会分断の問題に警鐘を鳴らしつつ、これらの問題に対処するための「情報的健康」に大きな期待を寄せた。

・ソーシャルメディアの普及により、人々は自身の価値観に合致する情報ばかりに接するようになり、社会が分断されている現状

・テクノロジーの進展により、プラットフォーマーが国家を超える影響力を持つようになり、力の支配が強まっている。人類の歴史を長い目で捉え、普遍的な価値観を見直すことが重要

・現代社会の問題を、単一の視点ではなく、多様な分野の知見を統合して分析する必要がある。特に国境を越えた連携を深め、共通の課題解決に向けて協力していくことがより重要である

・情報的健康を実現するためには、歴史と哲学を学び、多様な視点から問題を捉え、国際的な協力体制を築くことが不可欠。情報的健康という概念を、歴史、哲学、そして国際協力という多角的な視点から捉えようとした試みは、今後の研究や社会全体の取り組みの指針となることが期待される

- 読売新聞グループ本社代表取締役・山口 寿一社長

<総括>

年の瀬にも関わらず、今回のシンポジウムには200名を超える方が参加し、5時間以上に及ぶ議論に耳を傾けました。シンポジウムの目玉であった「情報的健康に関する基本学術連携協定への合意」では、世界6カ国の研究者や研究機関が参加する形で合意が交わされました。世界展開への足がかりとして期待が膨らみます。

一方で、登壇者の発言や議論からは、今後への大きな課題も示されました。まずはスマートニュース創業者・鈴木健さんから、「分断の現状」を踏まえて情報的健康を推し進めることへの懸念が示されたのは印象的です。鈴木さんが「マグマ」と表現する社会の鬱憤や不満は、特にエリートvs私たちや、都市部vs地方といった対立構造を生み出しています。それに目を背けず直視する姿勢がなければ、「情報的健康」はこうした分断を助長することになりかねません。

また公衆衛生の専門家・Tinaさんや、X Dignityセンターの研究者らによるパネルディスカッションなどでは、「食のアナロジー」に対する懸念点が示されました。その単純さに落とし込む過程で削ぎ落とされる複雑な問題への懸念や、「個人への責任の押し付け」にならないようなコミュニケーションが重要であることが再認識されました。

さらに、パネルディスカッション②で海外の研究者らから示されたのは、国際連携に向けたハードルの高さです。食育の普及や政治体制にバラつきがあることから、一律に同じやり方を導入しようとするのは避けなければならないということが明らかになり、一筋縄ではいかないことが明白になりました。

いずれにしても、私たちはコンセンサスが得られる部分に着目しつつ、動きながら・そして変化しながら、取り組みをさらに推進していく必要性が明確となったのは大きな成果です。改めて、今回のシンポジウム開催にあたりご支援・ご協力をいただいた皆様には御礼申し上げます。情報的健康プロジェクト事務局・鈴木

5時間強にわたるシンポジウムには、リアル・オンライン含めて約230名が参加した